من المعروف أن علم الفلك قديم بشكل كبير جداً وهو عبارة عن دراسة الأجرام السماوية، أي دراسة الأجسام والمواد الموجودة خارج الغلاف الجوي مثل النجوم والكواكب والمذنبات والمجرات، ومعرفة خصائصها الفيزيائية والكيميائية، فاكتشفي فيما يلي من هم أقدم واشهر علماء الفلك.

ويعود الفضل للحضارة العربية الإسلامية بالنسبة لعلم الفلك، بحفظ علم من سبقها من أمم وحضارات وتصحيح ما كان فيه من مغالطات. كما كان لعلماء المسلمين الفضل في التفريق بين علم الفلك و«التنجيم» إذ اعتبروا أن علم الفلك علم يقينا والتنجيم تخمينا، فالتنجيم نظام يعتقد أن هناك علاقة بين الشؤون الإنسانية ومواضع الأجسام السماوية، ويشترك مع علم الفلك باستخدام التقويم الفلكي، وقد انحرف به الكثيرون إلى الدجل والشعوذة. بعد مرحلة الترجمة والتصحيح، بدأت مرحلة الإبداع والابتكار، فقد بنى بعض علماء الدولة الإسلامية مراصد خاصة بهم، كانوا يتابعون بواسطتها حركة الكواكب والنجوم، ويسجلون مشاهداتهم بدقة علمية جعلتهم فيما بعد مراجع لعلماء أوروبا والغرب، حيث اعتمد علماء أوروبا في عصر النهضة وما بعده على البحوث الفلكية التي قامت بها المراصد الفلكية العربية والإسلامية بدقة قريبة جدا من الاكتشافات الحديثة.

يعتبر عبدالرحمن بن عمر بن محمد ابن سهل الصوفي الرازي من أهم الذين كتبوا عن حركة الكواكب الثابتة فقد قام برصد النجوم نجما نجما وبدقة شُهد له بها فيما بعد، فقد عين أقدار النجوم وأماكنها، ووضح بالرسوم الملونة للأبراج والأجسام السماوية – على شكل أناس وحيوانات – ما كان قد ذكره في كتابه، وسماها بأسماء عربية مازالت مستعملة حتى الآن، منها: الحوت، العقرب، الدب الأكبر، الدب الأصغر.

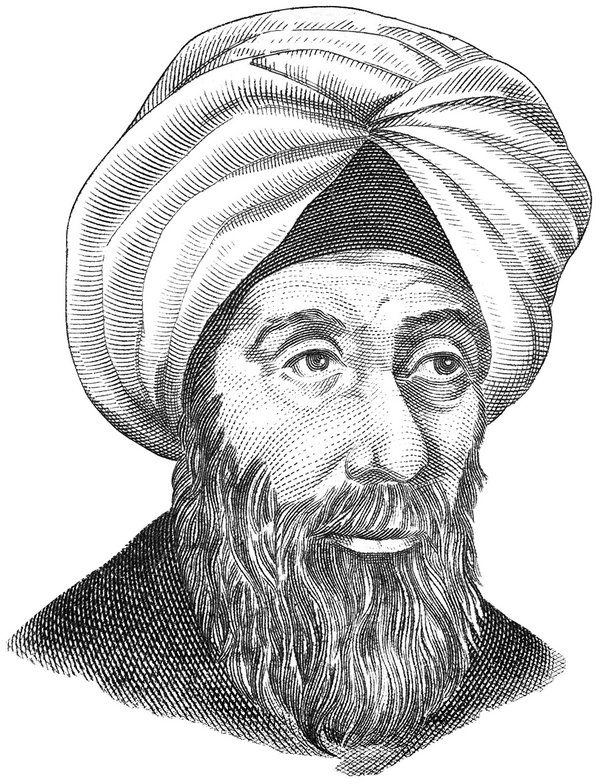

ولمحمد بن الحسن بن الهيثم (ت 432هـ/ 1041م) مؤلف «مقالة في علم الهيئة» الذي يعد النسخة الأصلية لنظرية بويرباخ النمساوي التي أخذ عنها تلميذه رجيومونتان ومن بعده كوبرنيكوس. ولقد أُطلق عليه بطليموس الثاني لما أبدعه في علم الهيئة من مقالات؛ وصل منها سبع عشرة مقالة، كتب فيها عن أحجام وأبعاد الأجرام السماوية وكيفية رؤيتها، وعن ارتفاع القطب والرصد النجومي…إلخ. وهو من اخترع أول كاميرا في التاريخ وسماها «الخزانة المظلمة ذات الثقب»، وقد استعملها علماء الفلك العرب في مراصدهم، مما ساعدهم على معرفة نسب النجوم والكواكب وأحجامها، وعلى اكتشاف نجوم جديدة نتيجة متابعتهم واهتمامهم بهذا العلم.

أما أبوالريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي (ت 440هـ/ 1048م)، فقد كان يجيد إضافة للغة العربية الفارسية واليونانية والسنسكريتية والسريانية، لذلك فقد اطلع على المراجع الفلكية من مصادرها وليس من ترجماتها. ومن أهم كتبه في علم الفلك الكتاب الذي ألفه للسلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين في الهيئة والنجوم والجغرافيا، بعنوان «كتاب القانون المسعودي»، وتعود أهمية هذا الكتاب للجهد الذي بذله مؤلفه في ذكر ما توصل إليه علماء الفلك في الحضارات السابقة والمعاصرين له، إذ لم يكتف بما قرأه عنهم، بل كان يتحقق من ذلك، سواء بقيامه بإعادة الحسابات بنفسه، أو بالرصد من جديد ولأكثر من مرة. وكان أول من استحدث المنهج التجريبي في علم الفلك، فقاد أبحاثا تجريبية متعلقة بظواهر فلكية، واكتشف أن مجرة درب التبانة هي عبارة عن مجموعة نجوم سديمية، كما اكتشف أن التجاذب يحدث بين الأجرام والفلكات السماوية منتقدا بذلك أرسطو الذي يعتبر أن تلك الأجرام لا تملك خفة أو جاذبية.

ومحمد بن جابر بن سنان البتاني (ت 929هـ)، ألف جداول لمدارات الشمس والقمر، أكد فيها أن ما ذكره بطليموس عن منحى شذوذ الشمس متغير وليس ثابتا، كما عمل على حساب وقت أول ظهور للهلال بعد القمر الجديد، وقياس طول السنة الشمسية والسنة الفلكية، وتوقع زمن الخسوف.

اخترع علماء الفلك العرب آلات ومعدات لم تعرف من قبلهم، استعانوا فيها في مراصدهم، منها آلة الربع المجيب، الربع المقنطر، ذات الشعبتين، ذات السمت والارتفاع، الحلقة الاعتدالية، مزاول لقياس الوقت. وطوروا الأسطرلاب اليوناني بما يتفق مع اكتشافاتهم الفلكية، فصنعوا الأسطرلاب الكروي والأسطرلاب الزورقي.

عالمياً اشتهر، كلاوديوس بطليموس وهو مصري من أصل يوناني، حيث وبرزت كتاباته في العلوم اليونانية الرومانية، وخاصة نموذج مركزية الأرض في الكون الذي أسسه، والذي يُعرف الآن بالنظام البطلمي. ألف بطليموس كتاب "المَجَسْطي" ويعني "الأعظم"، وسمّاه أيضاً "المجموعة الرياضية"؛ لأنه كان يعتقد أن موضوعات الكتاب يمكن تفسيرها في المصطلحات الرياضية، وكان الافتراض الرئيسي للكتاب يتمحور حول أن حركات الأجسام السماوية غير المنتظمة هي في الواقع مجموعات من حركات دائرية منتظمة وموحدة، وناقش فكرة أن الأرض هي كرة ثابتة في مركز كرة سماوية أكبر والتي تدور بمعدل منتظم تماماً حول الأرض وتحمل معها النجوم والكواكب والشمس والقمر مما يسبب عمليات الشروق والغروب، وحاول بطليموس أيضاً وضع علم التنجيم، واعتقد أنه وعلى الرغم من عدم دقته إلا أنه يصف الآثار المادية للسماوات على الحياة الأرضية.

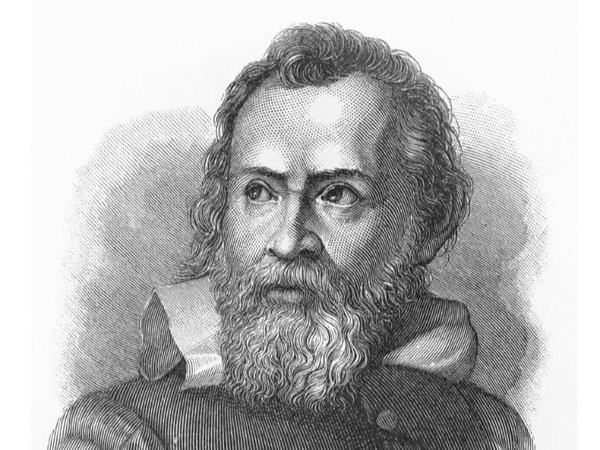

أما غاليليو غاليلي فقد قدّم مساهمات جوهرية في علوم الحركة، والفلك، وقوة المواد، ولتطوير المنهج العلمي شكّلت صياغة خاصية القصور الذاتي، وقانون الأجسام الساقطة، والمسار المكافئ بداية تغيير أساسية في دراسة الحركة. أحدثت اكتشافات غاليليو مع التليسكوب ثورة في علم الفلك؛ فقد كان أول من رأى الحفر على القمر، واكتشف البقع الشمسية، وتتبع مراحل كوكب الزهرة، وكان معروفاً باكتشافه لأقمار المشتري الأربعة، والمعروفة الآن باسم أقمار غاليليو، كما مهّدت اكتشافته الطريق لقبول النظام الشمسي الخاص بكوبرنيكوس، حيث كان يعتقد الجميع في زمنه أن جميع الأجرام السماوية تدور حول الأرض، ولم يتفق غاليليو مع ذلك فقد اتفقت أبحاثه مع نظام كوبرنيكوس الشمسي الذي ذكر أن الأرض والكواكب الأخرى تدور حول الشمس.

كم جهته، برع ستيفن هوكينج في أعماله وأبحاثه حول الثقوب السوداء وأرجعها إلى نظرية النسبية وميكانيكا الكم،[وكان واحداً من أشهر العلماء في العالم؛ حيث اشتهر لكونه باحث رائد في الفيزياء الرياضية، ولأن كتبه كانت الأكثر مبيعاً والتي تتحدث حول الفضاء، والزمن، والكون، كما كانت مدينة كامبريدج مقره الرئيسي خلال مسيرته فقد كان شخصية مألوفة يتنقل على كرسيه المتحرك حول شوارع المدينة، وكان باحثًا في معهد علم الفلك النظري، وبحلول نهاية سبعينيات القرن العشرين تقدم إلى واحدة من أكثر المناصب تميزاً في جامعة كامبريدج كأستاذ لوكاسي للرياضيات، الذي كان يشغله نيوتن بنفسه.

اقرئي المزيد: اول سيارة في العالم وهوية مخترعها